O cinema não perde apenas uma atriz, mas um tipo de presença cinematográfica. Confira abaixo 5 filmes inesquecíveis com a mulher que mudou o cinema.

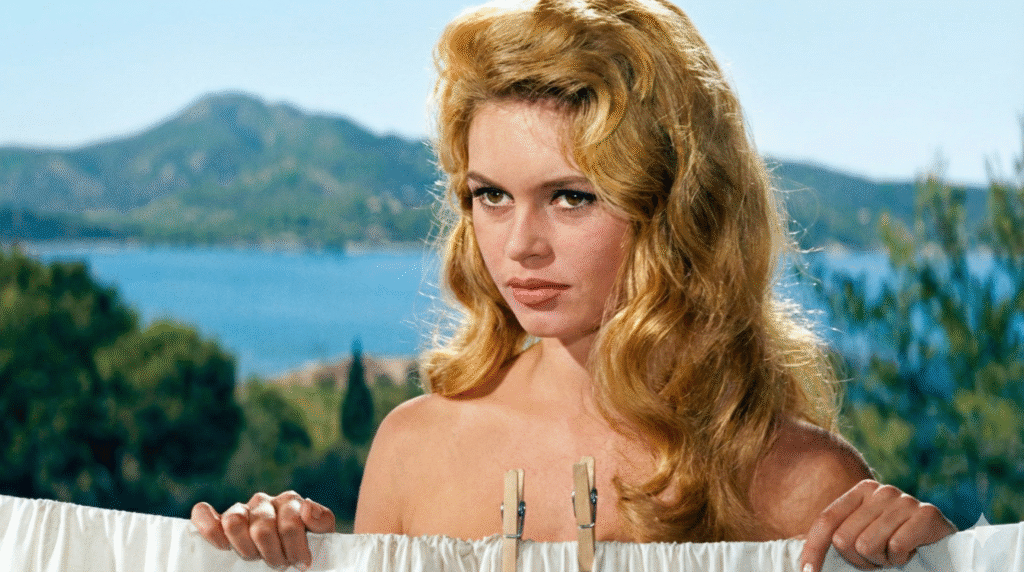

Com a morte de Brigitte Bardot aos 91 anos, somos convidados a lembrar de uma era do cinema. Uma época de filmes que pediam desaceleração do olhar, paciência com a forma, algo que a indústria do cinema parece ter deixado de lado.

Bardot não foi apenas uma atriz que conquistou o mundo; foi um tipo de presença que reorganizou o espaço fílmico ao seu redor, orientando cineastas a repensarem como filmar a vulnerabilidade, o desejo e a insubordinação feminina.

Quando olhamos para sua filmografia, o que salta aos olhos não é um desempenho uniforme de técnica atuação. É algo anterior: a capacidade de Bardot habitar uma cena de forma tão espontânea que torna a câmera invisível.

Seus olhos não buscam aprovação; apenas estão ali, observando o mundo com uma mistura de inocência e confiança que é rara no cinema. E é justamente essa qualidade — essa recusa em ser completamente capturada — que permitiu aos diretores que trabalharam com ela criarem filmes que falam tanto sobre o cinema quanto sobre a própria condição de se estar sendo filmado.

Ela era simultaneamente a atriz perfeita e a mulher que questionava o ato de ser atriz, e essa tensão pode ser sentida em cada quadro de seus filmes mais importantes.

A carreira de Bardot coincide com um momento preciso da história do cinema europeu: o momento em que a câmera lentamente aprendeu a ficar quieta, em que a narrativa começou a ceder espaço para a observação.

Seus primeiros filmes explodem de energia jovem e sensualidade. Seus últimos flertam com o silêncio e a reflexividade. E, no meio dessa respeitada trajetória, há um aprendizado mútuo entre atriz e cinema.

Bardot fez mais de 50 filmes ao longo de sua carreira. Os cinco que escolhemos aqui não são necessariamente os mais acessíveis, mas aqueles em que você vê a atriz aprendendo e ensinando simultaneamente. São filmes que mostram não apenas uma atriz em transformação, mas o próprio cinema em transformação, obrigado a se reinventar na presença dessa mulher que recusava ser completamente capturada.

5.

E Deus… Criou a Mulher (1956)

Et Dieu… créa la femme | Dir.: de Roger Vadim | 95 min

Há um momento em E Deus… Criou a Mulher em que Bardot caminha pela rua principal de Saint-Tropez de bicicleta, em close de seu rosto, com o corpo da cidade ao fundo completamente desfocado. O que Roger Vadim faz ali é radical, ainda que pareça simples: ele transforma Bardot em centro gravitacional do universo visual do filme. Não porque ela seja tecnicamente a mais bela — isso é secundário — mas porque a câmera a reconhece como portadora de um tipo de presença que reorganiza o espaço ao seu redor.

E Deus… Criou a Mulher foi o filme que lançou Bardot como uma estrela internacional genuína, não apenas um rosto bonito em um set francês. E isso é importante: o filme foi recebido com escândalo, particularmente na América, onde ganhou uma frase que se tornou lendária: “Deus criou a mulher, mas o diabo criou Brigitte Bardot”. Essa frase, que pretendia condenar, revelava exatamente por que o filme era revolucionário. Bardot não era a mulher que o cinema esperava: não era obediente, não moralizava sobre seu desejo, não pedia desculpas por sedutor. Ela apenas era, e isso era suficiente para questionar toda uma estrutura de representação.

O filme foi um sucesso extraordinário: arrecadou mais de 8 milhões de dólares no mercado global — um montante impressionante para a época — e transformou Saint-Tropez de um pequeno vilarejo costeiro em destino de férias de elite. A indústria do turismo francês, ironicamente, deve tanto a Bardot quanto o cinema europeu. Mas o que interessa aqui é a linguagem. Vadim filma Juliette — o personagem de Bardot — como alguém que não sabe completamente que está sendo observada. Há nos olhos dela uma espécie de ausência, uma recusa em conectar totalmente com a câmera. E é justamente essa recusa que cria o fascínio.

A encenação é feita de momentos de distração. Bardot está deitada na cama, e por um instante esquece que está sendo filmada; está dançando em uma festa, e há um lapso onde apenas o corpo existe, anterior à consciência de estar sendo visto. Vadim trabalha isso sistematicamente, criando pequenas fraturas no fluxo narrativo onde a atriz parece habitar um tempo ligeiramente diferente do tempo do filme. Isso não é técnica atuação no sentido tradicional — não é busca por empatia, não é identificação emocional imediata. É algo mais próximo de uma presença bruta, uma qualidade de estar ali que o cinema raramente consegue congelar.

A trama em si é simples: uma jovem mulher seduz e é seduzida por vários homens na praia, desafiando todas as convenções sociais. Mas a trama não é o filme. O filme é a forma — o ritmo lento das cenas ao ar livre, o desenho de luz que acaricia o corpo de Bardot sem fetichizá-lo completamente, a montagem que muitas vezes se recusa a acelerar mesmo quando a ação pede ritmo. É um cinema que prima pela observação sobre a narrativa.

4.

Uma ParisiENSE (1957)

Une Parisienne | Dir.: Michel Boisrond | 86 min

Se E Deus… Criou a Mulher foi a explosão, Uma Parisiense foi a consolidação de um mito. Michel Boisrond dirigiu Bardot em uma comédia que funcionou tanto como atração popular quanto reflexão sobre o contemporâneo.

E o termo “contemporâneo” é importante aqui. O filme funciona como um documento etnográfico não intencional: ele registra como se veste, como se comporta, como se pensa uma mulher jovem parisiense em 1957. E esse registro é feito de forma tão natural, tão integrada à narrativa, que passa despercebido como análise.

Um crítico da época chamou o filme de “um atrevido documentário sobre as belezas naturais de Brigitte Bardot”. A frase pretende ser reducionista, mas involuntariamente acerta algo importante. O filme é, de fato, um documentário. Documentário de um tipo de feminilidade que nunca havia sido capturada na tela dessa forma, tão descompromissada, tão refratária à moralidade.

Uma Parisiense obteve grande sucesso comercial na França, funcionando particularmente bem em cinemas populares. Mas além dos números, o que importa é o fenômeno cultural que o filme acelerou. Bardot se tornou a mulher que todas as mulheres queriam ser — não por ser a mais bela ou a mais inteligente, mas por ser a mais livre. O filme captura exatamente isso: a liberdade como um movimento corporal, um ritmo de fala, uma escolha de roupa.

Tudo o que Bardot faz neste filme será copiado em larga escala: cortes de cabelo, formas de caminhar, modos de estar em público.

A encenação é leve, quase jocosa. Bardot trata a comédia como um tipo de brincadeira consigo mesma. Há momentos em que ela ri de seu próprio corpo, de sua própria sedução. Isso quebra a lógica do cinema clássico que separa atriz e personagem — aqui eles se confundem propositalmente, criando uma cumplicidade com o espectador que é rara. É como se Bardot dissesse: “Vejam só que ridículo é tudo isso, mas vamos brincar mesmo assim”.

3.

Amar é Minha Profissão (1958)

En cas de malheur | Dir.: Claude Autant-Lara | 122 min

Neste filme, Bardot entra em um território novo. É seu primeiro drama verdadeiro, seu primeiro encontro sério com a melancolias da representação. E a escolha de parceira é significativa: Jean Gabin, uma lenda do cinema francês, um ator que havia definido uma forma de estar na tela que era radicalmente diferente da de Bardot.

Gabin representa o cinema anterior — aquele que buscava profundidade psicológica, silêncios significativos, a capacidade de conter emoção. Bardot, ainda nessa época, representa algo mais próximo da superfície, da exposição descompromissada do desejo. Juntos, criam uma tensão geracional que o filme não resolve, mas explora sistematicamente.

A narrativa é a seguinte: um advogado rico (Gabin) se apaixona por uma jovem delinquente (Bardot) que procura seus serviços legais mas não tem dinheiro para pagá-lo. O que poderia ser uma história de sedução fácil torna-se, nas mãos de Claude Autant-Lara, um drama sobre a incomunicabilidade entre gerações, sobre como o desejo nunca é simples quando atravessado pela distância geracional.

O filme foi moderadamente bem-recebido, mas seu significado ultrapassava o desempenho de bilheteria. Era o primeiro grande reconhecimento de que Bardot podia fazer drama, que sua presença funcionava também em tonalidades mais escuras. E havia, na verdade, um alinhamento perfeito entre sua qualidade de atriz e o tipo de isolamento que o personagem demanda.

Há cenas longas onde Bardot simplesmente está no ambiente enquanto outras ações se desenrolam. Ela não dramatiza, não explica seus sentimentos através de expressões faciais. Apenas está ali, e a câmera a observa. Gabin, em contraste, sente o drama em cada pausa, em cada olhar. O filme se torna, assim, um exercício de oposição: duas formas de estar na tela, dois tipos de presença cinematográfica.

2.

A VERDADE (1960)

La Vérité | Dir.: Henri-Georges Clouzot | 127 min

A Verdade é provavelmente o filme mais complexo de Bardot. Dirigido por Henri-Georges Clouzot, o filme se transformou no maior sucesso de bilheteria de Bardot, arrecadando números impressionantes em toda a Europa.

O filme coloca Bardot em julgamento — literal e metaforicamente. Seu personagem, Dominique Marceau, é acusada do assassinato de um amante. E ao longo da narrativa, o que emerge é que esse julgamento diz tanto sobre Dominique quanto sobre o sistema que a julga. Clouzot cria um cinema noir que funciona também como análise cultural: a mulher liberada é sempre suspeita; o desejo feminino, sempre criminoso.

A performance de Bardot aqui é notável não por sua amplitude, mas por sua contenção. Dominique não protesta sua inocência de forma dramática. Ela apenas relata os fatos, com uma indiferença que é profundamente desestabilizadora. E é essa indiferença que torna impossível julgá-la — você nunca sabe exatamente o que ela pensa, o que ela sente. A câmera a acompanha como alguém investigando um mistério que nunca será desvendado.

A Verdade arrecadou mais de 9 milhões de dólares globalmente, consolidando Bardot como uma estrela capaz de carregar filmes de grande envergadura. Mas o que interessa é como Clouzot fotografa seu julgamento. Há uma série de primeiros planos onde Bardot está contra um fundo neutro, sendo questionada. Nesses momentos, toda a artifialidade do cinema é exposta: você vê que ela está sendo filmada, que cada palavra é encenação. E no entanto — e aqui está a maestria — essa exposição não a desconstrói. Pelo contrário, ela se torna ainda mais misteriosa, ainda mais intocável.

O filme marca um momento de maturidade na carreira de Bardot. Ela não é mais apenas a jovem sedutora; é agora a mulher que questiona as estruturas que a tentam conter. E o cinema, através de Clouzot, acompanha esse deslocamento com uma câmera que é simultaneamente fascinada e acusadora.

1.

O DESPREZO (1963)

Le Mépris | Dir.: Jean-Luc Godard | 103 min

Se há um filme de Bardot que merece estar em conversas sobre o modernismo cinematográfico, é Desprezo — Contempt em inglês. Jean-Luc Godard, diretor que fez uma carreira inteira questionando o cinema enquanto o fazia, encontra em Bardot uma parceira perfeita para sua investigação mais ambiciosa sobre stardom, desejo e a morte do cinema clássico.

O Desprezo é formalmente um caos belíssimo. Godard filma em Technicolor deslumbrante — cores que quase atacam os olhos — em Roma e Capri, usando uma câmera que se move com inquietude constante. A narrativa é mínima: um marido, uma esposa, um produtor cinematográfico. E ao longo do filme, o casamento desmorona enquanto um filme dentro do filme (uma adaptação de A Odisseia de Homero) também desmorona. Tudo é espelhamento, tudo é metalinguagem.

Bardot e Michel Piccoli — seu parceiro no filme — quase não se tocam. Seus diálogos são listas de reclamações que não conseguem se conectar. E a grande questão que Godard explora é: o que sobra do desejo quando a câmera está sempre ali, registrando? Como você ama alguém quando está simultaneamente vivendo e observando o amor acontecer?

A performance de Bardot é a mais experimental de sua carreira. Ela entende perfeitamente o que Godard está tentando fazer — transformar ela mesma em um símbolo, um signo, em uma abstração. Há cenas longas onde Bardot simplesmente caminha pela tela enquanto Godard a filma de diferentes ângulos, diferentes distâncias.

O coloquialismo entre Godard e Bardot foi tenso, segundo relatos. Godard a tratava como um material cinematográfico a ser manipulado; Bardot quereria mais espaço para ser atriz. Mas essa tensão não é um defeito do filme — é seu ponto crucial. O filme registra, inadvertidamente, a impossibilidade de colaboração entre o cinema antigo (representado por Bardot) e o cinema novo (representado por Godard).

O Desprezo não foi um sucesso comercial imediato — arrecadou números modestos na época. Mas o filme envelheceu extraordinariamente bem. Visto hoje, é fácil perceber por que: é um filme que continua descobrindo coisas sobre si mesmo a cada visão. E Bardot, nele, não é apenas uma atriz. É um fantasma, uma fantasia, uma presença que o cinema tentou fixar, mas nunca conseguiu totalmente.

O Que Permanece

Ao longo de seus filmes mais importantes, Bardot nos ensina algo fundamental sobre a presença. Ela demonstra que não é necessário dramatizar para ser impactante; que o olhar preenchido pode ser mais eloquente que qualquer monólogo; que a verdadeira insubordinação está em recusar a colaboração emocional que o cinema espera de seus atores.

Seus filmes envelhecem bem porque capturam algo que transcende a beleza ou o talento técnico: capturam um tipo específico de liberdade feminina em sua manifestação corporal e temporal. Quando você vê Bardot entrar em cena, você está vendo a liberdade acontecer.

E talvez este seja o legado que ela nos deixa: a possibilidade de um cinema que não explica tudo, que não demonstra tudo, que simplesmente acontece. Um cinema que tem paciência com o desejo, com a contradição, com a beleza. Em essência, seus filmes nos ensinam a desacelerar. E num mundo de consumo dominado por fragmentos de sons e imagens, essa talvez seja a lição mais valiosa que o cinema de Brigitte Bardot tem a nos oferecer.

E aí, já viu algum? Comenta aqui embaixo.

Herbert Bianchi é diretor e roteirista formado em Cinema pela FAAP. Foi indicado ao Prêmio Shell em 2017 e conta com mais de 15 anos atuando em cinema e teatro. Em 2023, criou o Cinema Guiado, um projeto dedicado à curadoria de bons filmes e à compreensão da linguagem cinematográfica.